小学生になり漢字の勉強が始まると、漢字検定の受検を検討されるご家庭もあるかと思います。

特に10級・9級あたりは、低学年までのお子さんが受検することも多く、慣れない検定会場で親がどこまで付き添いできるのか…不安になるかと思います。

こちらのブログでは、漢字検定9級を個人受検した際の実体験をご紹介したいと思います。

2023年2月受検。 当時、小学校2年生だった娘の実体験をご紹介します

娘は、10級を小学1年生の2月に受検し満点合格、9級を小学2年生の2月に受検し2問ミス…という結果でした。先取りではなく学年相当レベルでの受検ですが、学習方法もご紹介していきます。

<ご注意>こちらのブログは2023年2月受検当時の情報です。最新の情報は日本漢字能力検定サイトにてご確認ください。

漢字検定9級の出題範囲

漢字検定9級の出題範囲は、小学校2年生までの修了程度(240字) です。

小学校1年生修了程度の80字と、小学校2年生修了程度の160時の合計240字です。

漢字検定の検定スタイル

こちらでご紹介する漢字検定は、「日本漢字能力検定」が正式名称となります。

検定スタイルは3種類あります。

① 個人受検 (1級~10級)

全国にある公開会場で受検する方法で、年に3回受検できます。

② 漢検CBT受検(2級~7級) ※CBT=Computer Based Testing

漢検CBT会場でコンピューターを使って受検する方法です。

会場は全国47都道府県に設置されており、都合の良い時に受検できます。

③ 団体受検 (準会場:2~10級、公開会場:1~10級)

所属している学校や塾・企業などで受検ができます。

受検日は、実施する団体により異なり、申し込みの受け付けは団体にて行います。

こちらのブログでは、①個人受検 についてご紹介していきます

個人受検の申し込み方法。締め切り前に満席になる会場も!

漢字検定の個人受検は、「日本漢字能力検定」のサイトから申し込みが可能です。

書店やコンビニからの申し込みは廃止されています。

検定日、申し込み開始日、申し込み締め切り日も「日本漢字能力検定」のサイトから確認することができます。

会場によっては、申し込み締め切り前に満席になることもありますので、早めの申し込みがおすすめです。

会場の空席状況は、申し込み期間の間に「日本漢字能力検定」のサイトから確認することができます。(サイトTOP→少し下にスクロール→直近の受検日が大きく表示されている右横→「個人受検の流れ」をクリック→「お申込み方法について」の表示の少し下→「空席状況の紹介はこちら」をクリック)

実際、我が家は希望していた会場が満席になってしまい、自宅から少し離れた会場で受検することになってしまいました。

受検会場が分かるのは、受検日直前になってから!

申し込み後、受検日の約1週間前に受検票(ハガキ)が届きます。

受検会場は、2023年度からは、日本漢字能力検定サイトの「マイページ」で検定日の約10日前から、受検会場を確認することができるようになっていますが、それ以外は、受験票が届くまでどこの受検会場になるのか分かりません。

日本漢字能力検定サイトでは、受検地についての注意書きとして以下記載されています。

- 申込時に受検地の選択はできますが、受検会場の指定はできません。

- ご希望の受検地の状況により他の受検地へ変更する場合があります。ご希望と異なる受検地・受検会場となっても、お申し込み後のキャンセルはいたしかねます。

- 住所は考慮いたしかねますので、お住まいの近くの会場になるとは限りません。

今回我が家は、希望の受検地が満席となってしまい、別の受検地で申し込みしましたので、受検会場が分かるまでドキドキでした。

実際、検定日1週間前に届いたハガキに記載されていた受検会場は、「受検地A市」で申し込んだにもかかわらず、そのA市に隣接するB市の受検会場でした!

しかも、指定されたB市の受検会場は、今回はじめて開催される新設会場とのことで、受検会場は前回と同じとは限らないようです。

受検日当日 付き添いはできる? 途中退席は?

今回我が家が指定された受検会場は、私も娘も初めての会場でした。

会場のどこで娘と離れることになるのか、娘はひとりで自分の座席を探すことができるのか…などなど不安でしたが、結局、私も娘と一緒に試験会場の部屋に入り、娘の座席まで付き添うことができました。 2月で寒かったので上着を背もたれに掛けたり、トイレに行かせたり、机に受験票や筆記具を一緒に準備することができたので安心しました。

私の場合、付き添い者の待合い室はなく、検定会場のお部屋だけではなく、その前の廊下などで待機することも不可でした。

受検日当日について、主に以下の案内がありました。

- 受検会場への付き添い者は1名まで(原則、付き添い者の待合い室は無い)

- 検定開始20~15分前を目安に会場に到着する

- 検定開始時間10分前より事前説明開始 (ここで付き添い者は退席となります)

- 持ち物(9級の場合):受検票、鉛筆またはシャープペンシル(HB・B・2B)、消しゴム

- 問題集・参考書類は、かばんの中にしまう(会場入室後は見ることはできない)

- 席にはあらかじめ問題・答案用紙が配られている(会場によっては着席後に配られる場合もある)

- 答案用紙には受検番号・名前・生年月日が印字されている

- 原則、検定中の途中退室および再入室不可。中間時刻経過までの途中退室は棄権となり、答案用紙の採点はできない。ただし、体調不良などやむを得ない事情がある場合は係員に申し出る。

答案用紙に子供がひとりで受検番号・名前等を記入することができるのか心配だったので、事前に印字されていると知り、安心しました。

検定中の途中退室は原則不可とのことですので、事前にトイレを済ませておきましょう。体調が悪い場合はどうするか(手を挙げる)など、事前にお子さんに伝えてあげると良いですね。

検定時間に注意! おなかがすいた、お昼はどうする?

2023年5月時点で公表されている9級の検定時間は、11時50分検定開始、12時30分検定終了となっています。(検定時間40分)

この検定時間が微妙で、我が家は検定後にお昼を取ることにしたのですが、検定前に娘が「おなかすいた」と言い始め、近くのコンビニでお菓子を買って軽く食べることになりました。

検定中に、おなかがすいて集中できない…とならないようご注意ください。

試験時間は今後変更になる可能性もありますので、お手元に届いた受検票をご確認ください

勉強方法 実物大過去問で慣れておくのがおすすめ!

娘が受検したタイミングは、2年生の2月(学校で9級試験範囲の漢字を学習済)でしたので、自宅では、日本漢字能力検定協会から出ている『漢検9級 実物大 過去問 本番チャレンジ!』を使用して勉強しました。

こちらは実際の検定と同じB4サイズで、切り離して、本番のテストと同じように学習できます。

1枚目は名前・受検番号・生年月日・注意書きの記載、その裏面から検定問題となっています。2枚目は表と裏面に問題があります。特に低学年で初めての受検の場合、裏面があることにすぐに気が付かなかったり、2枚バラバラの問題でどう進むか分からなくなってしまう…ということも考えられるので、この本番スタイルの実物大過去問で慣れておくと安心です。

過去5回の問題を見てみると、同じような問題が繰り返し出てきますので、この過去問題集で間違えた問題をもう一度学習するのが効果的かと思います。

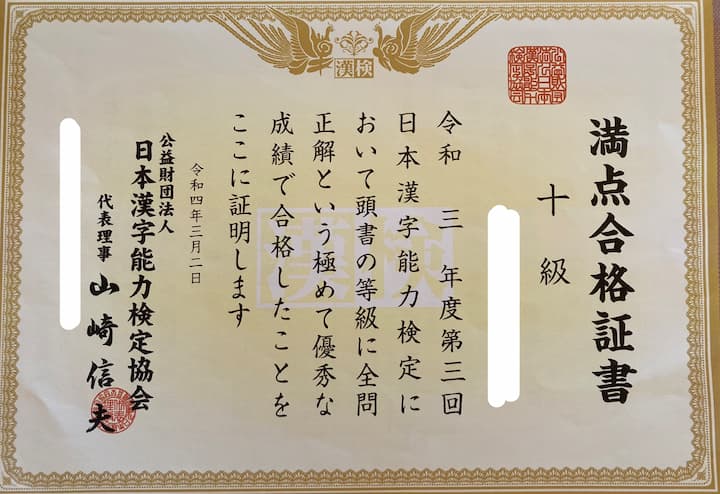

満点合格には「満点合格証書」がもらえる!

娘は9級では残念ながら2問ミスしてしまいましたが、その1年前に受検した10級では満点合格となり、満点合格証書をいただきました。

この満点合格証書をいただいたことで、それまで嫌いだった漢字学習を前向きに取り組むことができるようになりました。

級が上がるほど満点合格は難しくなるので、我が家では今後は難しそうですが、ひとつの目標として頑張ってもらおうと思います。

小1で小6までの漢字の読み方を覚える方法

先に読み方だけ覚えちゃうと、漢字学習もどんどん進みますよ♪

10級に合格すると、9級、8級…と、どんどん先取りしてチャレンジしたいと言うお子さんも多いかと思います。

でも子供にとって、漢字ドリルでの勉強は退屈そのもの、初めて見る漢字に躊躇してしまうこともありますよね。

娘は、小1の終わりまでに小6までの全ての漢字が読めるようになりました。読み方が分かっているだけで、「あ、この漢字知ってる!」となり、先取り学習がスムーズに進みました。

漢字の読み方は、マンガで学習したので、本人も楽しみながらあっという間に覚えてしまいました。

気が付いたら漢字が読めるようになってた!!

小学生(低学年)が好きそうなギャグがたくさん出てくる1コマ漫画を読んで、ゲラゲラ笑いながら楽しんで学習することができました。(本人は「学習」とは気がづいていないかもしれないです…)

小学校では、授業中にタブレットでネット検索を行うこともありますが、そこでは当然ルビが振られていないので読めない漢字も多いのですが、小6までの漢字が読めると、それなりに内容を把握することができるようになります。グループ活動では娘がスラスラと文章を読む姿に、お友達が「すごい!」と声を掛けてくれたようで、本人の自信にもつながり、「漢字が読めて良かった」とますます漢字学習が好きになったようです。